En el papel, la democracia es la tumba del feudalismo. En la práctica dominicana, parece su reencarnación con corbata y Wi-Fi. Tras cada elección, el Estado se reparte como si fuera un botín medieval: ministerios convertidos en ducados, direcciones en condados y oficinas en baronías para pagar lealtades. El presidente electo termina actuando como monarca que premia a sus caballeros con feudos públicos.

No importa la meritocracia; importa el vasallaje. Durante la campaña —la guerra moderna— los “señores” ofrecen tropas de votos, recursos y movilización a cambio de un pedazo del territorio conquistado. Al llegar la victoria, marchan al palacio a cobrar su recompensa. El cargo no es un servicio: es propiedad.

Weber lo definió hace un siglo: patrimonialismo. Aquí se traduce en instituciones secuestradas por caudillos de oficina que no responden al pueblo, sino al “duque” que los nombró. La salud, la educación o las obras públicas dejan de ser políticas de Estado y se convierten en agencias de empleos, centros de contratos amañados y vitrinas de prestigio.

Mientras tanto, el ciudadano —el supuesto soberano— es degradado a siervo. Paga su tributo en impuestos, pero recibe carreteras llenas de hoyos, hospitales sin insumos y escuelas en ruinas. Todo mientras los “duques” y “barones” engordan su clientela política a costa del erario.

Este neofeudalismo mantiene la urna como decorado democrático, pero gobierna con la lógica depredadora de la Edad Media. Romperlo exige un cambio cultural: “reyes” dispuestos a desmantelar su corte y ciudadanos que dejen de agachar la cabeza. Solo cuando el pueblo actúe como soberano —no como vasallo—, el Estado dejará de ser un botín y volverá a ser lo que siempre debió: un servicio.

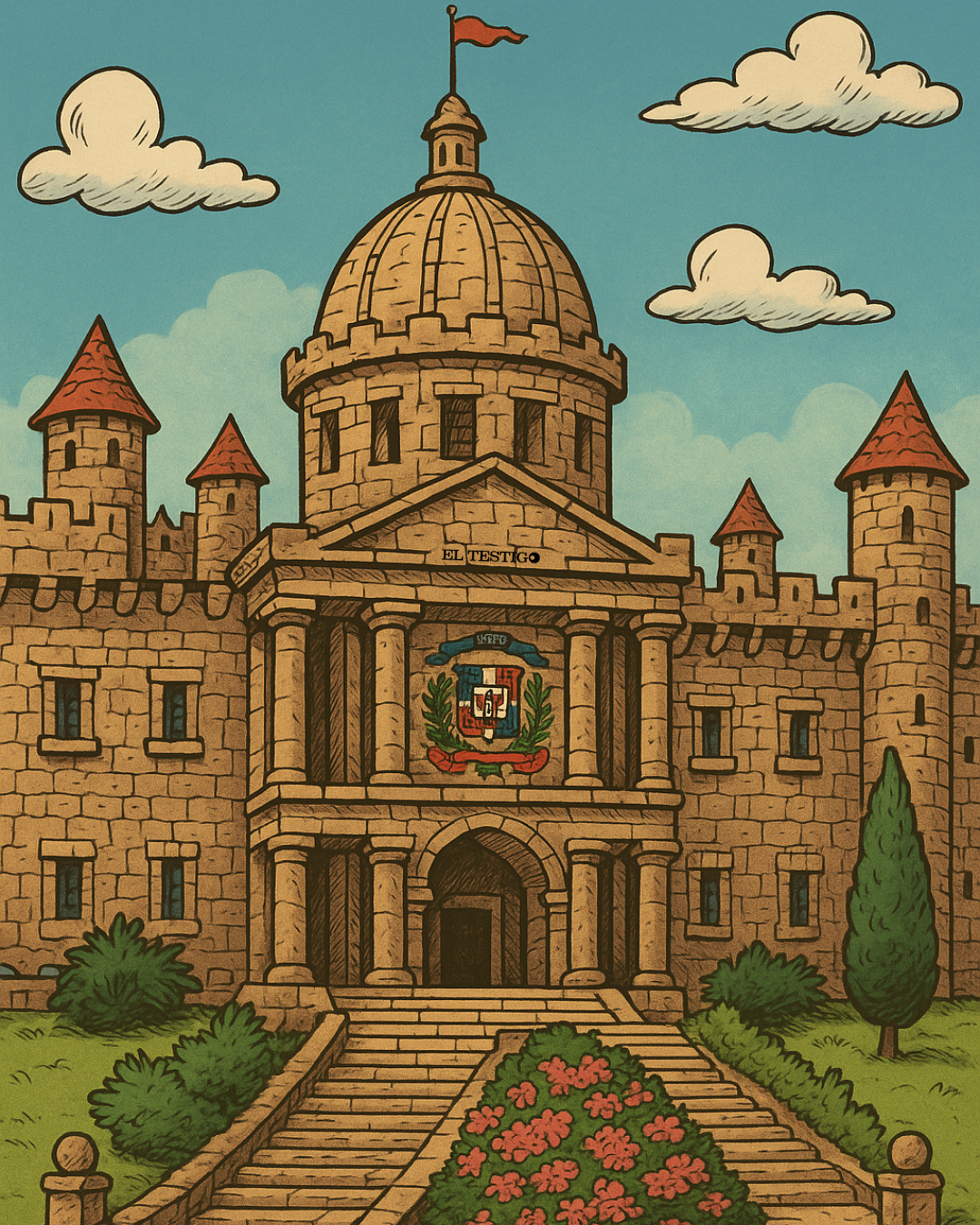

Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.

Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.